游戏发展史 - 极早期电脑游戏

限于科技水平,上世纪五六十年代的游戏只能勉强在大型主机上运行。大型主机的体积、重量和价格都非常恐怖,只有部分研究机构的学者才有机会接触到。即使如此,电子设备在娱乐性的优越之处还是显现了出来。

本文章为视频台本,可能不会带来十分愉快的阅读体验。

您可能需要科学上网以播放页面中的视频。

1950年,在这个连彩色电视机都未兴起的黑白年代,一台名叫《伯蒂之脑(Bertie The Brain)》的巨大设备在加拿大博览会被展出。参观者按下3x3阵列中的按钮,《伯蒂之脑》会瞬间给出自己的对策,并将结果显示在大屏幕上。对参观者来讲,能和四米高的巨大机器下井字棋是十分新奇的,更别提还能调整这个机器的难度了。在两周的摆放展览后,制作者约瑟夫·凯兹(Josef Kates)将《伯蒂之脑》拆除。作为一台为了演示小型真空管而诞生的设备,它的任务完成了,第一款人机交互娱乐系统就此出现。

1975年,美国的一名汇编工程师威廉·克罗塞(William Crowther)与妻子离婚。为了增进和女儿的关系,他决定在最擅长的领域为孩子制作一款游戏。在编写了超过700行FORTRAN代码和700行数据结构后,基于PDP-10大型主机的文字冒险游戏《巨洞冒险(Colossal Cave Adventure)》诞生了。

威廉·克罗塞:右二

在启动程序时,所有代码都会被写入到内存中运行,这代表《巨洞冒险》一共需要60万字组,也就是约117kB内存,这几乎是PDP-10可用内存的一半。在游戏中,玩家要探索一个据说有许多宝物的神秘山洞,玩家可以输入诸如"北"或"向北"的词语进行移动,也可以通过回答是/否与场景交互,或是捡起物品。洞穴中一共有78个地点,其中有66个房间和12个路口,193句不同的提示信息。游戏并不能保存进度,这意味着一旦玩家关闭程序,所有进度都会丢失,看起来是个很致命的功能缺失,但这只是做给小女儿玩的游戏,所以也算可堪一用了。

1977年,斯坦福大学的学生丹·伍德(Don Woods)无意间发现了这个游戏,他随即联系到威廉·克罗塞。丹添加了超过2300行代码和1100行数据结构,在大幅增加剧情的同时为游戏添加了140个地点,53个宝藏,293句提示,也为游戏加入了高分系统。改造版《巨洞冒险》也需要将所有代码写入到内存中运行,却只需要82kB内存,比原版整整少了30%。在得到允许后,丹将改造版《巨洞冒险》——我们姑且称其为1977版《巨洞冒险》——大量推广。很快,1977版《巨洞冒险》成为了最受欢迎的文字冒险游戏,此后《巨洞冒险》的各种粉丝改编版本也都是从1977版改写而来。丹一直为1977版《巨洞冒险》提供更新,直到上世纪九十年代中期。

丹·伍德

在《巨洞冒险》被送到麻省理工学院计算机科学与人工智能实验室(MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory)后,戴维·莱伯灵(Dave Lebling)如此说道:"连续几周的时间,数十人玩了这个游戏,他们经常互相交换线索,大家见面的第一句话从'天气好吗'变成了'你找到绕开那个蛇的办法了吗'。"

由此可见,《巨洞冒险》不仅是第一款交互式小说,也是长久以来大家最喜欢,最热衷于讨论的文字冒险游戏。

在七十年代末期,家用计算机逐渐走进人们的生活,其价格十分高昂,只有小部分中产阶级才能承担。在此时,家用计算机主要用来进行生产力工作,连接打印机打印文件表格,向软盘和磁带中写入数据,绝大部分普通人都这样使用家用计算机,越来越多的机构,公司也都购入了家用计算机。有工作的地方就有摸鱼,用户发现使用计算机进行娱乐活动是大势所趋。但显然,家用计算机作为专为办公设计的"电子化生产力工具",完全达不到同时代街机的游戏性能。正因如此,以家用计算机作为运行平台的游戏十分稀少。

游戏商还没意识到计算机平台会是一块肥肉,但极客们有自己的办法。

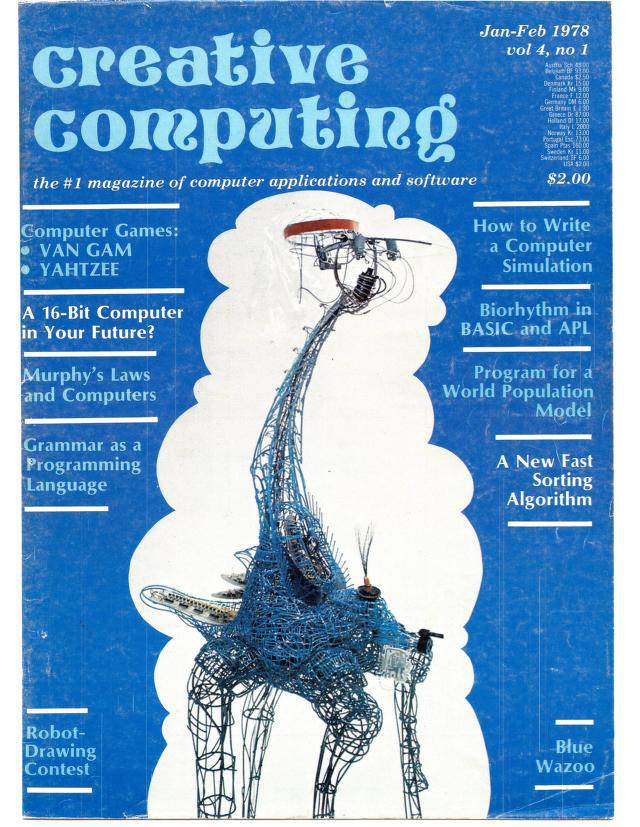

从七十年代末期到八十年代中期,大量电脑杂志出现,这些电脑杂志介绍硬件的原理构成、介绍各个品牌不同产品的评测以及计算机软件入门,最重要的是,它允许读者自由投稿。读者可以通过杂志中的教程学习编程,并自己制作游戏。在游戏制作完成后,读者可以将代码打印出来,通过信件邮寄至编辑部,编辑每期都会将颇有特色的代码选出,印刷在杂志中。购买了杂志的用户只要键入杂志中的代码即可进行游戏,和其他玩家比拼得分高低。

在这种颇为原始但十分温馨的学习环境中,涌现了一批优秀的游戏制作人。比如彼得·R·贞宁斯(Peter R Jenning),加拿大物理学家、科学家、发明家、软件工程师、企业家、以及第一款商业电脑游戏的制作人。

七十年代初,在彼得连续取得石溪大学(Stony Brook University)的文学硕士和麦克马斯特大学(McMaster University)的工商管理硕士后,他在闲暇时间写出了《CHESSmate》。这是一个基于MOS KIM-1的非常简单的国际象棋游戏。玩家输入从A到H,1到8的坐标点定位到棋子,并且再次输入要移动到的坐标点。按下下一步后,程序就会模拟出电脑的应对走法,并将移动前和移动后的坐标显示出来。这意味着整台"游戏机"只需要23个按键和4块数显屏,而且可能需要配合纸张甚至是国际象棋棋盘才能进行游戏。

看起来很愚蠢,而且真的十分愚蠢。BYTE杂志在1981年如此评价这款游戏:"在听说这种游戏真的存在时,我们编辑部都大笑并嘲笑这个游戏,家用计算机上的棋牌类游戏名声太差了。"

即使如此,彼得还是把游戏代码打印到了纸上,以十美元一份的价格进行售卖。出乎意料的是,这款游戏一共售卖了超过50000份,这让它成了第一款被销售超过50000份的软件。在1979年,彼得将游戏进一步完善,并移植到了Apple II,Atari 800等平台上。

随着第二世代游戏主机的不断出现,电子游戏才正式进入了民众的视野中。到了80年代初,许多街机游戏已经推出了家用计算机的移植版本。而家用计算机上的游戏代码公开,便于复制的缺点又引发了一系列盗版风波,但这就是另一个故事了。