浅读《娱乐至死》与摘抄

有两种方法可以让文化精神枯萎,一种是奥威尔式的——文化成为一个监狱,另一种是赫胥黎式的——文化成为一场滑稽戏。

本文中所有摘录自原书的内容都进行了加粗标记。为了便于理解,对部分摘录内容进行了顺序调整。

上面是《娱乐至死》(Amusing Ourselves to Death) 的引言,也是贯穿全书的核心思想所在。它提出了三大问题:

- 文化精神是什么?

- "监狱"和"滑稽戏",哪个更能使文化枯萎?

- 为什么文化会枯萎?

在回答这些不着边际的疑惑前,我们不妨思考一个更实在的问题:时间都去哪了?

除去生产生活中必须消耗的时间——诸如睡觉、吃饭、通勤、工作——之后,现代人把空余时间用在哪里了呢?近年一个叫"screen time"的词组颇为流行,直译成中文,它的意思是"屏幕时间",即用户在各种带屏幕的电子设备前花费的时间。iOS等设备在更新中都添加了能计算"屏幕时间"的功能,但我认为,比起计算"屏幕时间",不如计算"熄屏时间"来得更轻松。

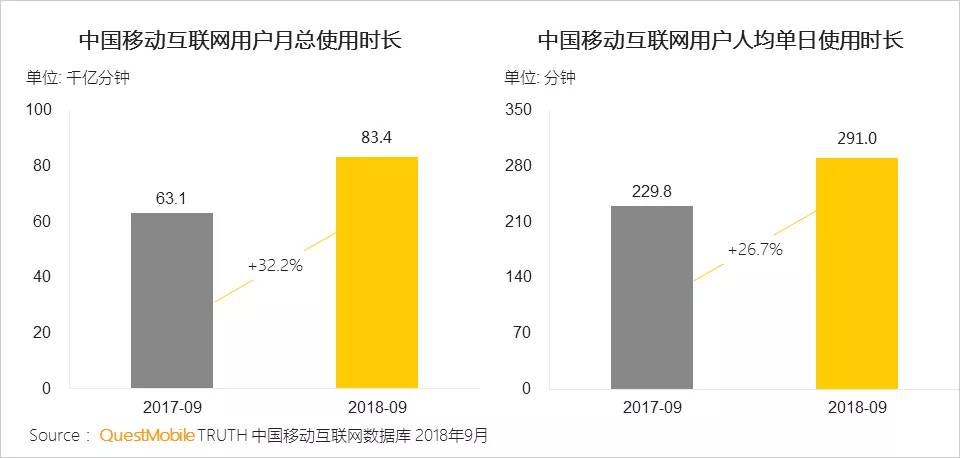

这是事实,QuestMobile在2018年Q3季度发表的《中国移动互联网2018年秋季大报告》[1] 中显示,中国移动互联网用户人均单日使用时长上升到291.0分钟,也就是4.85小时。按照每天睡眠8小时计算,这几乎占据了1/3的清醒时间。

无需多言,在使用手机的日常中,人们更多在寻找能消磨时间的内容,而非枯燥的学术知识。抖音、快手等短视频分享平台的迅速崛起也能帮助我们进行用户标签:碎片时间、多媒体、娱乐。这不免令人担忧,用传统说法来解释:有时间玩手机不如多看看书。

也有人会反驳:常言道,"读万卷书不如行千里路",读书显然有其局限性。而互联网增强了世界各地的连通,在手机上阅读新闻难道不让人长见识吗?

阅读新闻,不论是屏幕上的也好,报纸上的也罢,亲朋好友口述的也行,其本质都是"获取信息"。小到"榨菜涨了三毛",大到"德国入侵波兰",了解到的这些信息都能帮助人们进行决策,从而间接提高生存概率。把"阅读新闻"的行为进行降级,我们就能得到在儿童和动物身上体现最为明显的特性——好奇。

从孩童的"为什么人会饿",到鲸类的浮窥,再到"好奇害死猫",越低等、智力越低的生物,其表达好奇的途径就越简单。智力越高的生物,它们的好奇心也就越强。

因此,经历了数万年进化的大脑获得了"奖赏回路"。我们做一些事情,如果这些事情能激活奖赏回路,人们就会觉得开心。现代人类的大脑和几千年前没有太大不同,我们来不及适应物质丰富的现代生活,没有足够的代(generation)以断开奖赏回路,这也给我们的生活带来了不少影响。

孩子都喜欢吃糖吃肉,也都很讨厌蔬菜。这是因为糖和肉的热量更高,在原始社会若能吃到这两种食物,势必会增加孩子的生存几率。哪怕现代儿童已经很少营养不良,因为来不及适应,极度偏向高热量食物的倾向依然保留了下来。结果就是逐年加重的肥胖率和糖尿病年轻化。

信息也是同理,我们确实应该了解身边和国际上发生的大事,但也正因带来了大量便利的互联网,人们第一次面对信息过剩的问题。打开微博,你可以在五分钟内看完时间线上的几百条信息,即使它们中的大多数都是晒晒吃喝,你也会获得大量满足感。

问问自己下面这一系列的问题,你可能就会更明白上文的意思了:对于解决中东的冲突,你准备采取什么行动?对于解决通货膨胀、犯罪和失业问题,你有何高见?对于保护环境或降低核战争危险,你有什么计划?对于北大西洋公约组织、石油输出国组织、美国中央情报局、反歧视行动计划和伊朗巴哈伊派教徒遭受的残暴行径,你准备采取什么行动?我可以大胆地帮你回答:你什么也不打算做。当然,你可能会为某个自称有计划也有能力采取行动的人投上一票。但每两年或四年你才可能有一个小时来投票,这根本不足以表达你满脑子的想法。我们也许可以说,投票选举是逃避政治无能的表现。比投票选举更糟糕的是参加民意测验。民意测验的组织者通过一些呆板的问题得出你的意见,然后把你的意见淹没在相似的意见中,最后把这些意见变成——还能是什么呢?——另一则新闻。所以,我们就陷入了一个无能为力的怪圈:你心里有很多想法,但除了把这些想法提供给记者制造更多的新闻之外,你无能为力;然后,面对你制造的新闻,你还是无能为力。

还是有人要反驳:难道我不能用手机学习吗?是的,当然可以。在日趋发达的互联网技术的强力加持下,任何一台电子设备都可以成为辅佐学习的极佳工具。但是,我们仍要牢记电子设备具有的娱乐性质,以及多媒体为信息带来的娱乐化倾向。你今天一定看了不少新闻,可你现在还能说出五个以上今天发生的能被称为新闻的事件吗?

其他的几个特点也验证了新闻节目是一种为了娱乐观众而上演的表演,例如每条新闻占用的时间平均为45秒。虽然简短并不总是意味着缺乏重要性,但对于新闻来说却就是这么回事,因为要在不到1分钟的时间里报道一个具有相当严肃性的事件几乎是不可能的。事实上,电视新闻并不想提醒观众某条新闻有严肃的内涵,否则观众在新闻播完后必定还要继续思考,这样就会妨碍他们观看下一条新闻。其实,观众并没有什么机会分出几秒钟进行一些思考,因为电视屏幕上的图像会源源不断地出现。图像的力量足以压倒文字并使人的思考短路。作为一个电视制片人,你要通过图像吸引观众的注意力。被带进警察局的杀人嫌犯,受骗上当的顾客怒气冲冲的脸,从直升机上下来踏上白宫草坪的总统——这些都是足够精彩的画面,完全符合娱乐节目的要求。当然,这些画面并不一定要说明新闻的要点,也不需要解释为什么选择这些画面。镜头本身就是理由,这是每个电视制片人都明白的道理。

当然,电视具有娱乐性这个事实实在太苍白了,绝对不会对文化造成任何威胁。但我这里想要说的不是电视的娱乐性,而是电视把娱乐本身变成了表现一切经历的形式。我们的电视使我们和这个世界保持着交流,但在这个过程中,电视一直保持着一成不变的笑脸。我们的问题不在于电视为我们展示具有娱乐性的内容,而在于所有的内容都以娱乐的方式表现出来,这就完全是另一回事了。

我们可以换种说法:娱乐是电视上所有话语的超意识形态。不管是什么内容,也不管采取什么视角,电视上的一切都是为了给我们提供娱乐。正因为这样,所以即使是报道悲剧和残暴行径的新闻节目,在节目结束之前,播音员也会对观众说"明天同一时间再见"。为什么要再见?照理说,几分钟的屠杀和灾难应该会让我们整整一个月难以入眠,但现在我们却接受了播音员的邀请,因为我们知道"新闻"是不必当真的,是说着玩的。新闻节目的所有一切都在向我们证明这一点——播音员的姣好容貌和亲切态度,他们令人愉快的玩笑,节目开始和结束时播放的美妙音乐......我们几乎无法想象这样的情况会对我们的世界观产生怎样的危害,尤其是对那些过于依赖电视了解这个世界的年轻观众。在看电视新闻的时候,他们比任何其他观众群体都更愿意相信,所有关于残暴行为和死亡的报道都是夸大其词的,都不必当真或做出理智的反应。

我必须指出,掩藏在电视新闻节目超现实外壳下的是反交流的理论,这种理论以一种抛弃逻辑、理性和秩序的话语为特点。在美学中,这种理论被称为"达达主义";在哲学中,它被称为"虚无主义";在精神病学中,它被称为"精神分裂症";如果用舞台术语来说,它可以被称为"杂耍"。

对于那些认为我在这里夸大其词的人,我可以引用罗伯特·麦克尼尔对电视新闻的描述来证明我的观点,他是《麦克尼尔—莱勒新闻时间》的执行编辑兼联合主持人。他说,好的电视新闻要"一切以简短为宜,不要让观众有精神紧张之感,反之,要以富于变化和新奇的动作不断刺激观众的感官。你不必注意概念和角色,不要在同一个问题上多停留几秒"。他还说,制作新闻节目的奥义是:"越短越好;避免复杂;无需精妙含义;以视觉刺激代替思想‘准确的文字已经过时落伍。"

观众还知道,有的新闻不管看上去有多严重,它后面紧跟着播放的一系列广告就会在瞬间消解它的重要性,甚至让它显得稀松平常。这是新闻节目结构的一个关键,它有力地反驳了电视新闻是一种严肃的公众话语形式的言论。如果我写到这里停下来,告诉你我过一会再继续我的讨论,然后开始以联合航空公司或大通曼哈顿银行的名义写几句话,你会怎么看待我,怎么看待我的这本书?你肯定会认为我不尊重你,不尊重这本书。如果我把上述的假设在每一章中重复几次,你一定会认为这整本书根本不值得一看。但是,我们为什么没有觉得电视节目不值得一看呢?其原因,我想是因为我们希望书和其他一些媒介(比如电影)应保持口气上的一致以及内容上的连贯,而对电视节目就没有这样的要求,尤其是对电视新闻。我们已经习惯了电视的不连贯性。

同样的,这种经过包装的糖衣炮弹也在侵蚀政治和宗教领域:

在埃德温·奥康纳关于波士顿党派政治的小说《最后的喝彩》中,弗兰克·斯凯芬顿希望通过政治机器的现实教导他年幼的侄子。他说,政治是美国拥有最多观众的体育比赛。1966年,罗纳德·里根用了一个不同的比喻,他说:"政治就像娱乐业一样。"

虽然体育比赛已经成为娱乐业的一个分支,但它内在的一些本质还是让斯凯芬顿对政治的理解比里根的比喻更令人欣慰。不论在哪种体育比赛中,选手和观众对优秀的标准是有共识的,运动员的声誉随着距离这个标准的远近而起伏。运动员优秀与否是无法轻易伪装的,这意味着戴维·加思以0.218的击球率很难提升他作为外场手的形象,也意味着用"谁是世界上最棒的女子网球运动员"作为一个民意测验的问题,是毫无意义的。民众的意见和这个问题毫无关系,马丁娜·纳夫拉蒂诺娃的发球才是最好的答案。

不论是释迦摩尼、摩西、耶稣还是穆罕默德、路德,从来没有哪个伟大的宗教领袖会给人们他们想要的东西,他们给的是人们应该具备的东西。但是,电视只能给予观众他们想要的,电视是"客户友好"型的,要关掉它实在太容易了。只有在呈现动感的视觉形象时,电视才能对观众产生最大的吸引力。它不适合复杂的语言或苛刻的要求。所以,电视上的传教完全不同于圣山上的传道。......全国宗教节目主持人协会的执行主席总结了电视传教士的不成文规则:"只有给观众他们想要的东西,你才可以得到市场占有率。"

文化与专制:

同禁书制度的斗争主要是在19世纪,但真正取得胜利却是在20世纪。我们现在面对的问题是由电视的经济和象征结构造成的。那些经营电视的人从来没有限制我们获得信息,而是不断扩大我们获得信息的途径。我们的文化部是赫胥黎式的,而不是奥威尔式的,它想尽一切办法让我们不断地看电视,但是我们看到的是使信息简单化的一种媒介,它使信息变得没有内容、没有历史、没有语境,也就是说,信息被包装成为娱乐。在美国,我们从来没有缺少过娱乐自己的机会。

各种各样的专制者们都深谙通过提供给民众娱乐来安抚民心的重要性,但是他们中的大多数人并不认为民众会忽视那些不能带给他们娱乐的东西,所以他们还是常常要依靠审查制度,而且现在还在这样做。专制者们认为民众清楚地知道严肃话语和娱乐之间的差别,并且会在意这种差别,因而审查制度就是他们对付某些严肃话语的方法。现在的情况却大不相同了,所有的政治话语都采用了娱乐的形式,审查制度已经失去了存在的必要性,那些过去的国王、沙皇和元首如果知道了这一点,会感到多么高兴啊。

媒介与教育:

自由不是靠关掉电视实现的。电视对于大多数人来说,是生活中最有吸引力的东西。我们生活在一个绝大多数人不会关掉电视的世界里。如果我们不直接从电视得到某种信息,也会从其他人得到它。......在电视时代里,我们的信息环境和1783年的信息环境完全不同;我们要担心的是电视信息的过剩,而不是政府的限制;在公司国家美国传播的信息面前,我们根本无力保护自己,所以这场为自由而战的战斗要在和以往完全不同的阵地上进行。

......现在这个游戏已经进行了很久,如果还不能意识到游戏的结束,就不可原谅了,到了这个时候,如果你还不能意识到技术必然会带来社会变迁,还在坚持技术是中性的,仍然认为技术始终是文化的朋友,那么你实在是太愚蠢了。从很多例子中我们已经看出,通讯模式中的技术变化比交通模式中的技术变化更能影响人们的意识形态。把字母带入一种文化,会改变这种文化的认知习惯、社会习惯、社会概念、历史和宗教。把活字印刷机带入一种文化,你可以达到同样的目的。但如果把光速的图像传送引入文化,你就会发动一场文化革命。没有投票,没有辩证法,没有游击队的反抗,就这样一种意识形态。......问题不在于我们看什么电视,问题在于我们在看电视。要想解决问题,我们必须找到我们怎样看电视的方法。我相信我们有理由说,我们对于什么是电视还不甚了解,因为我们对于"什么是信息"和"信息怎样影响文化"这两个问题还没有进行过充分的讨论,更不要说达成共识了。想到人们如此频繁而热切地使用"信息时代""信息爆炸"和"信息社会"之类的词语,我们不难感觉其中的一丝可笑。我们显然已经意识到,信息的形式、容量、速度和背景发生的变化意味着某种东西,但除此之外,我们没有想得更多。

我这里建议的解决方法也正是赫胥黎提出的。我无法超越他的智慧。他和赫伯特·乔治·威尔斯一样相信,我们正处于教育和灾难的竞赛之中,他不懈地著书强调理解媒介政治和媒介认识论的必要性。最后,他试图在《美丽新世界》中告诉我们,人们感到痛苦的不是他们用笑声代替了思考,而是他们不知道自己为什么笑以及为什么不再思考。

[1]. QuestMobile中国移动互联网2018年秋季大报告:TAB、STMN两大梯队瓜分超过70%用户时长,潜藏蓝海哪儿找?