GR1501药研受试实录

本文以临床药物研究受试者的身份尽可能详细地记录了药物研究的流程、体验、许多冲突与妥协。如果有得选,人们并不愿意和医生打交道,更别提分享经历了。因此,本文也是不多见的和一线医护/医药/科研工作者及重症皮肤病患者接触的一手材料。遂成此文,聊以自娱。

起因

最近一年来各种应接不暇的事情导致身心压力极大,在一次呼吸道感染后,跟了我九年的皮肤病终于开始不受控制地全身爆发。患处皮肤瘙痒疼痛,严重影响日常生活,并且一度有向面部蔓延的趋势。抱着"我好帅啊"的想法,决定于今年年初寻求医疗援助。看病就要找最好的医生,因此选择的是当天坐诊的一位主任,这是个正确的选择。

因为医疗资源十分紧张,患者平均只有7分钟和医生沟通病情[1],所幸当天是周一,科室很空,医生都在闲聊。这也给了我更多时间和主任交流。在听说我从没接受过传统疗法后,也许认为我是个年轻又"干净"的病例,主任提出了一个相当有效且相对安全的药物研究的邀请,我就这样上了"贼船",到另一个院区说明情况并报名。

筛查

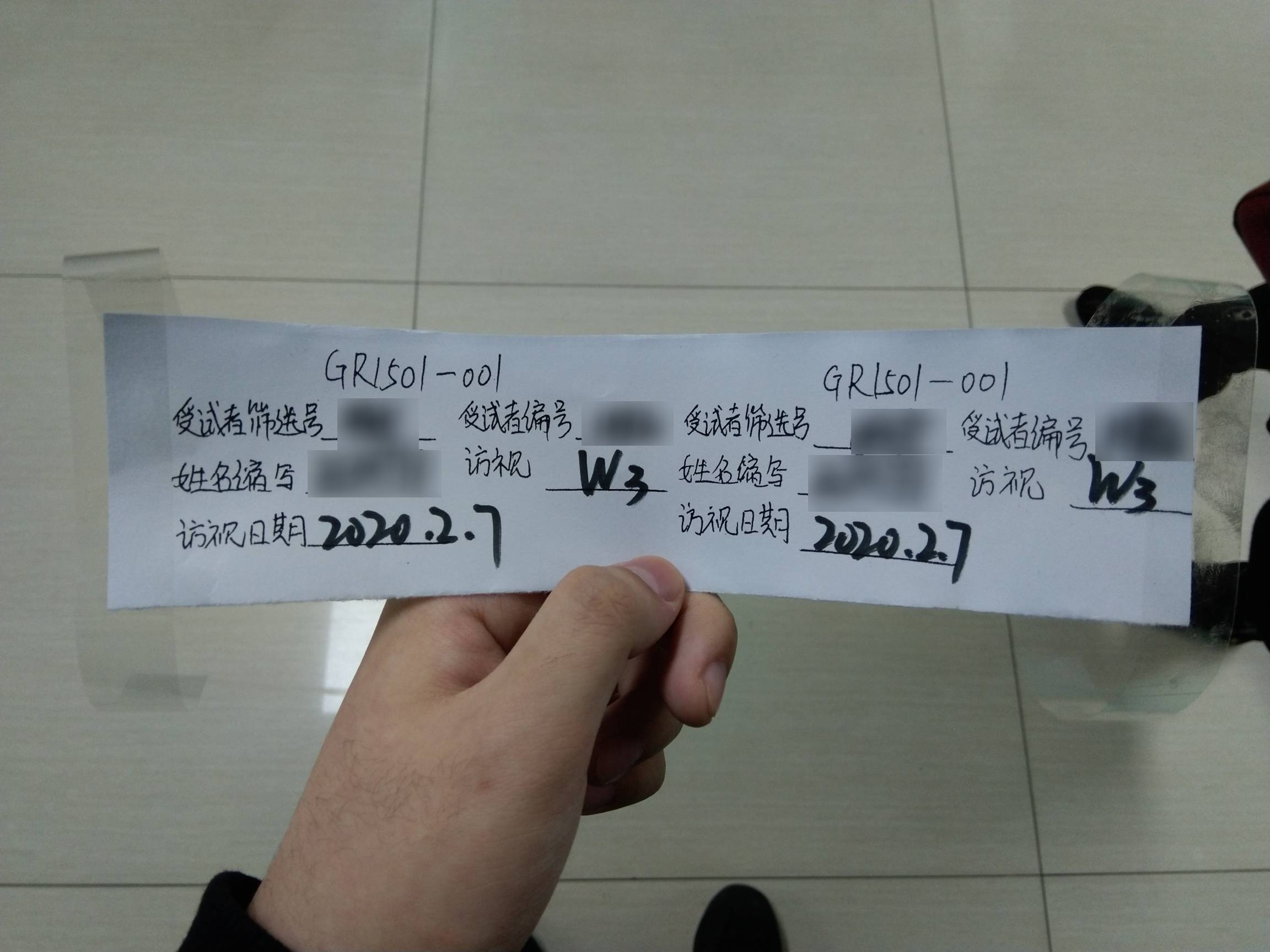

我是幸运的,3天后就开始了本阶段研究的筛查。准确来说,是第二次筛查。研究者在接到志愿者的申请后,会按照研究方案将明显不符合条件的志愿者剔除。然后召集剩下的志愿者统一进行体检。

走进电话通知中提到的会议室,房间里大约坐了20个人,男性居多(其实只有1个女性),年龄几乎都在35岁以上,气氛沉默,一言不发。稍后,这个院区的皮肤科主任兼PI(Principal Investigator,主要研究者)开始播放PPT,为我们讲解实验流程、药物安全性、风险和一些法律手续。因为说明的对象是普通人而不是医学生,PI的演讲十分轻松诙谐,时不时还开几个玩笑,可惜没人捧场——除了我。毫不夸张地说,PI几乎是全程在看着我进行说明,因为其他志愿者就如要上刑场一样死气沉沉,毫无反应。这是重度皮肤病带来的一大问题,也是世界卫生组织调查报告里反复强调的致命因素:患者的心理与精神健康受到极大影响[2]。

说明结束后,3位CRC(Clinical Research Coordinator,临床研究协调员)和1位CRA(Clinical Research Assoiate,临床研究监察员)开始对患者进行一对一培训,并且指导我们填写文件。一共有3本:ICF(Informed Consent Form,知情同意书)、生活质量指数量表(DLQI)和自杀量表(C-SSRS)。ICF包含说明和必要的法律手续,生活质量指数量表是为了评估患者心理状况,自杀量表则是因为名为Brodalumab(布罗达单抗)的同类药物在6000人的实验中出现6个受试者自杀[3]。顺带一提,CRC和CRA全都是年轻的女孩子,这确实是个蒸蒸日上的行业。

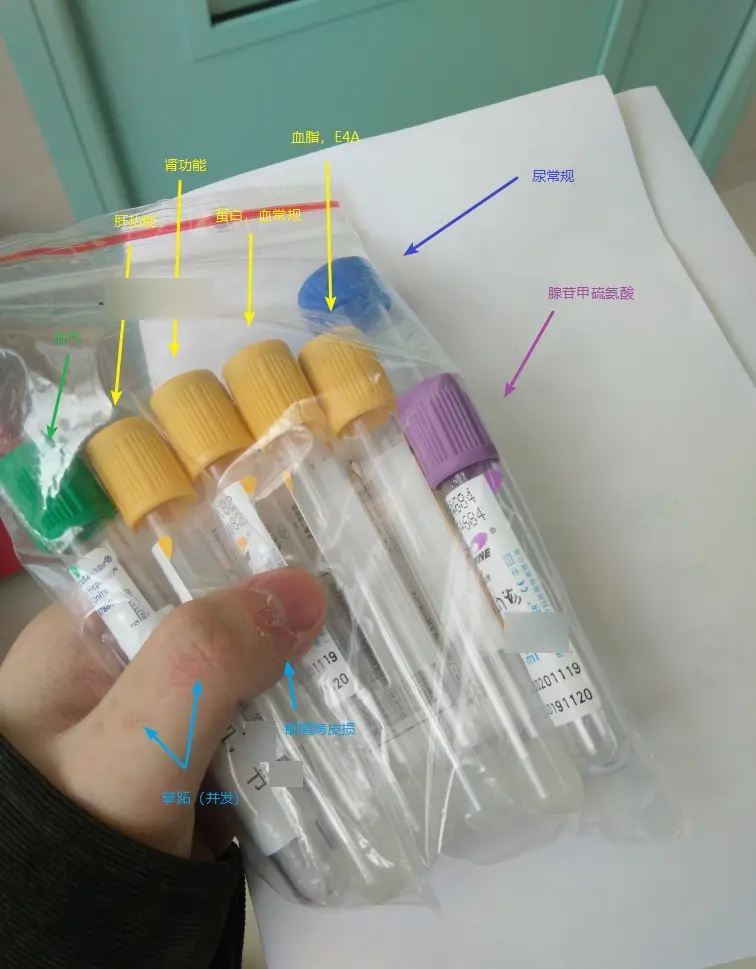

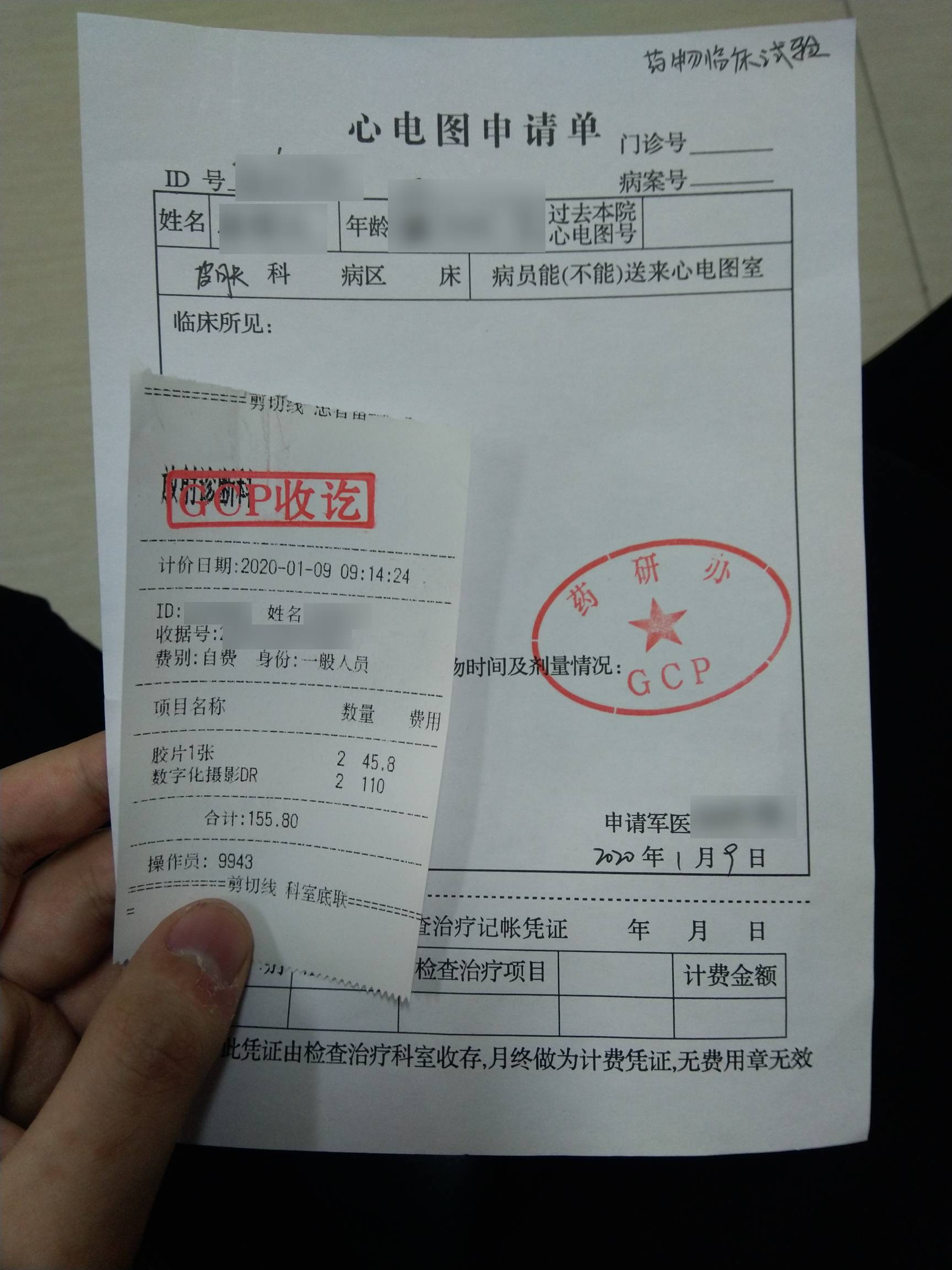

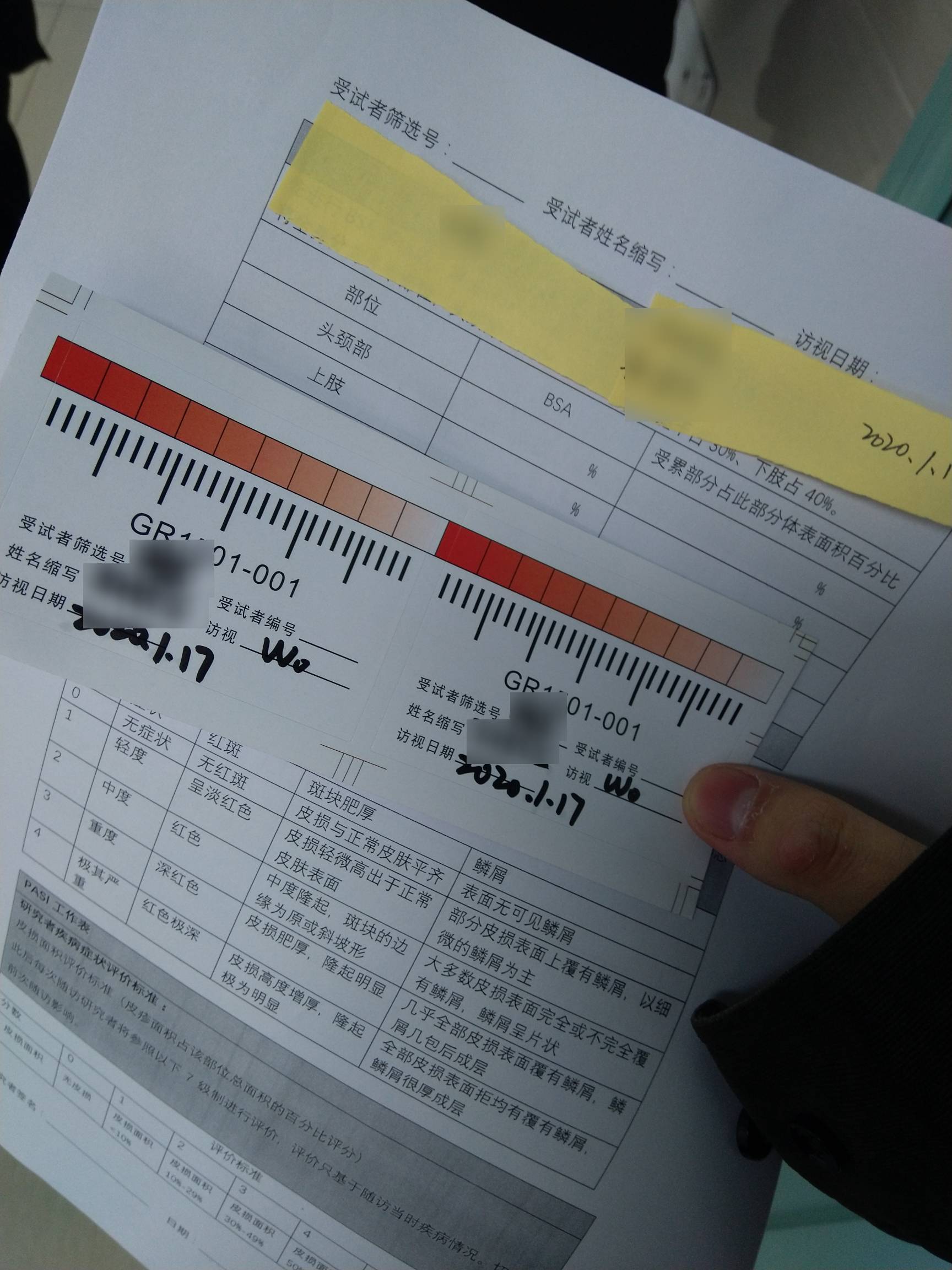

然后我们登记了病史,开始做检查:抽6管血、尿常规、胸部X光(结核检测)、心电图。最后则是在房间里脱到只剩内裤由CI(Co-Investigator,合作研究者)进行拍照和皮损评估。CI是个二十多岁的漂亮女医生,我还蛮害羞的。

冲突与妥协:人身安全

因为还在筛选阶段,当天回家后和家人进行了讨论。鉴于当时的病情症状十分严重,我认为应当不惜一切代价进行治疗,否则迟早有一天会生不如死。而家人更担心实验的安全性。ICF说明了实验的流程、风险、条件、保险、报酬(是的,实验不仅免费,甚至还有得赚)。实验分成两阶段,密集给药期和长期给药期,每阶段都要去数次医院进行化验和给药。化验费用由实验申办方(即制药厂)承担,每次去医院有通勤补助,采血也有额外补助。如果因为实验原因导致受试者出现不良反应或死亡(ADR、AE和SAE),保险公司会介入承担治疗费用和意外赔偿。患者也可以随时和CI联系取得医疗援助。ICF提供了伦理委员会的联系方式,在必要时,患者可以联系伦理委员会取得法律支持。总之,患者的生命和财产安全可以得到十足的保障。加之传统疗法对大部分患者无效,并且原理相近的药物已经在国外获批了好几年(价格不菲,一针3000人民币,一个疗程约20万人民币),我们最终还是决定参与实验。

初次给药

一周后,CRC通知我成功入组,到医院进行给药。重新做完量表、检查和拍照后进行皮下注射,原理和胰岛素类似,但由医生亲自动手而不是自动针,疼。用药半小时后让医生检查,如果没有副作用(皮下注射常见)就可以回家了。

因为在医院跑了一天(在外面吃午饭的时候还意外接受了省电视台的记者采访,当众丢人),回家后觉得很累,早早就睡了,第二天直到中午才醒。后来才知道是很常见的副作用,以后每次用药也都会疲劳嗜睡。

第二天睡醒后,惊讶地发现皮损有了很显著的改善,患处皮肤比以前光滑很多,起效极快,效果极好。之后的几次用药也是一样。

冲突与妥协:心理健康

前面说了其他志愿者在会议室中的木讷、沉闷。在筛查阶段时,全场唯一的女性患者也给我留下了很深的印象。根据她向CRC描述的病史:患病37年,病情一直都很严重,5次尝试自杀,至今未育儿女(但是已经结婚)。她是一个坚强的女人,我病情最重的一周里(大约占体表面积15%,约15个手掌面积,包括手指),就已经在规划进一步加重后的做法了,更别提是爱美的女性。要知道,即使这样,我也是所有受试者里病情最轻的。遗憾的是,如此差的心理状况并不能让她入组实验,如果药物真的有诱发自杀念头的副作用,研究者是无法承担受试者死亡的风险的,这是为她好。CRC给她的理由是"尿道感染",所以不能入组实验,我觉得只是借口。但是,体验到这么好的治疗效果,我不免在想:万一她用上药就不想自杀了呢?我的症状这么轻,又没试过传统治疗方法(虽然治愈率低,但仍有一定概率),是不是在抢占他人的机会呢?想到最后,我也只能假借"遵守规定"的理由搪塞自己。

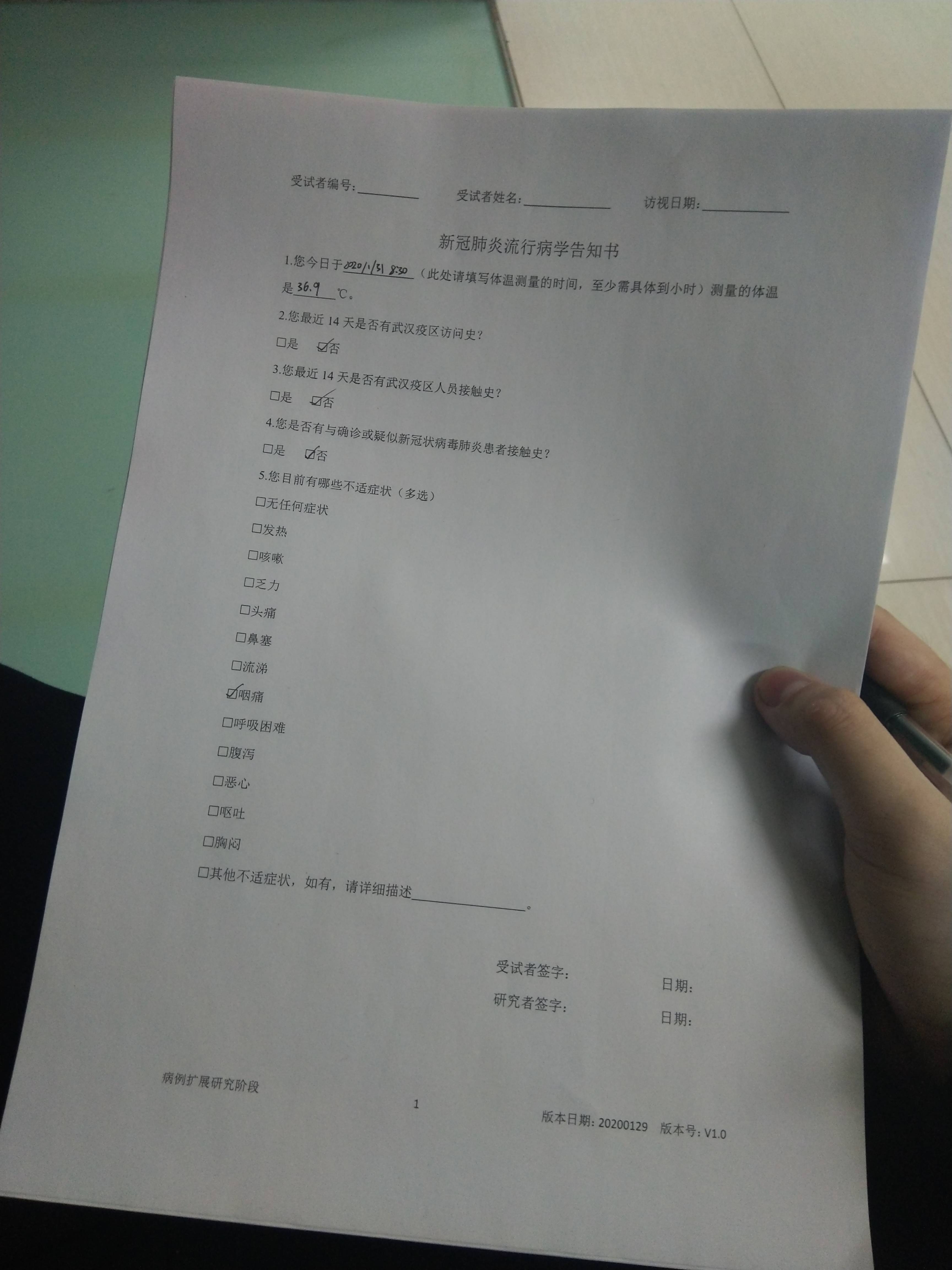

疫情

当消息刚开始在网上传播,负责我的CRC好像也听到了什么风声,反复叮嘱我们"千万要做好防护"。由于药物属于免疫抑制剂,用药后的抵抗力很差,所以我早早就戴上了N95。虽然还没有出台应对政策,已经有身穿防护服的医生在入口处测量体温,背着消毒箱的医护人员也在一趟趟喷洒消毒。医疗用品也明显出现了短缺,拍照时用的色卡是手写的,没有真空采血针而直接用针管抽血(超级疼),医生抱怨口罩不够等等。尽管如此,他们都坚守在一线。

随着疫情蔓延,医院的患者越来越少,最后药研也被迫暂停。CRC让我们尽量每周去家附近的医院做体检,这样才能获取实验数据,大部分受试者都能克服困难。直到三月中旬,SMO(Site Management Organization,中心管理组织))和PI协调了一辆救护车,实验才得以继续进行。

冲突与妥协:脱落

药研严格遵守双盲方法,每组受试者4人,按1:1:1:1比例随机决定给药方式,在密集给药期分别为全剂量、中剂量、少剂量、安慰剂。并且在长期给药期进行调换,最后所有人的总药量是一致的。虽说是双盲,医生和受试者也都能看出谁是安慰剂,谁是满剂量,不一定是严格意义上的破盲,但和破盲也没太大区别了。幸运的是,因为我每次给药的副作用都特别明显,并且病情迅速改善,很明显是被随机到了全剂量。而另一位病情在本组四人中最重的大二学生,因为整个密集给药期都没有任何效果,应该是分到了安慰剂组。

每周都是一组一组到医院进行访视,我能看出他的焦躁在增加。焦躁来源于理想预期和现实的心理落差,以及对其他受试者的嫉妒。四针后我就已经好得差不多了(相对基线PASI改善95%+),其他略有效果的患者也都表现出了或多或少的嫉妒。疫情时的"自费体检"(实验结束后会报销)则是引子,他表示反正自己用的是安慰剂,没必要体检,也不打算继续实验。于是撤回ICF,就这样脱落了。在那之后两周,我们进入了长期给药期,如果他没有退出,就能在长期给药期始终用上全剂量的药物。

ICF中规定了受试者有随时退出研究的权利,并且退出的受试者不会受到歧视和报复。在设计实验时研究者肯定也会考虑一定的退组率。从伦理角度讲,这是十分正常且合理的。但如果所有参与实验的受试者都抱着"第一时间用上新药"的念头,而缺少对实验的责任心,这是不是又有些自私呢?当然,这其中可能有很多不为人知的苦衷,也没法做过多评价。

冲突与妥协:资源占用

临床药物研究需要消耗大量的人力、物力、资金和时间。PI和CI经常被十几个患者缠身,即使这样,他们也要抽出至少半小时的时间和受试者交流。前不久的一次访视,因为疫情刚刚结束,医院迎来了问诊高峰。我们作为药研受试者拥有优先权,可以不用排队直接进行检查。准备进行心电图检测时,门外浩浩荡荡排了一百多人的长队。插队的行为难免引起了一些不满(CRC在等结果,时间比较紧),我们在解释后和其他患者协调好了先后顺序,并且给两个即将做心脏手术的患者让出位置。然而,我们仍旧占用了许多人的医疗资源。可能队伍中有人心脏不适,结果被我们耽误数分钟导致病情延误。因为在心脏上,我们这些受试者都是健康的。疫情最严重时去家附近医院检查,排在我们前面的是个因为某些奇怪原因要做血常规的健康人,把她打发走后,身着防护服的医生对我说:根本不应该给她抽血,浪费医疗资源。

拓展阅读:GR1501与其他类似药物的异同[4][5]

GR1501和Secukinumab(苏金单抗)是针对IL-17A的全人源化单克隆抗体。IL-17A指白细胞介素17-A,白细胞介素是用于细胞间信号传输的细胞因子,CD4+T细胞被病原激活后可以分化成TH1、TH2和TH17细胞,其中TH17细胞分泌IL-17A、IL-17F、IL-21和IL-22[6]。全人源化指通过基因工程使动物细胞表达人类抗体(在此例中是IgG AIN457),以增加药物对人类的有效性。单克隆指由单一抗体细胞克隆而来,抗源类型专一。

Ustekinumab(乌司奴单抗)针对的则是IL-12和IL-23共用的p40亚基[7]。2003年,IL-23被发现可以刺激CD4+T细胞分化为TH17[8],后续研究证明IL-23对TH17的单独诱导分化比例不高(即必要不充分条件),并于2006年确定了TGFβ、IL-6、IL-21、IL-23、IL-1β、TNF的分化组合[9]。但是,由于促炎症的特性,IL-23对IL-17的表达仍有关键作用。因此可以说IL-23位于IL-23-TH17轴的上游主导地位,IL-12位于此轴从属地位,IL-17A是此轴下游[10]。由于全基因组关联研究将IL-23关联到银屑病[11],而IL-23又直接促进IL-17A产生,直接针对IL-17A的抗体也许能起到较好的治疗效果,事实也是如此[4]。

[1] http://report.iresearch.cn/wx/report.aspx?id=3063

[2] http://www.who.int/iris/bitstream/10665/204417/5/9789241565189-chi.pdf

[3] https://doi.org/10.1080/14712598.2019.1579794

[4]https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2019.07.078

[5] http://www.cjcb.org/news/upload/201304220948322164.pdf

[6] Bettelli E, Korn T, Oukka M, Kuchroo VK. Induction and effector

functions of T(H)17 cells. Nature 2008; 453(7198): 1051-7.

[7] Oppmann B, Lesley R, Blom B, Timans JC, Xu Y, Hunte B, et al.

Novel p19 protein engages IL-12p40 to form a cytokine, IL-23,

with biological activities similar as well as distinct from IL-12.

Immunity 2000; 13(5): 715-25.

[8] Aggarwal S, Ghilardi N, Xie MH, de Sauvage FJ, Gurney AL.

Interleukin-23 promotes a distinct CD4 T cell activation state

characterized by the production of interleukin-17. J Biol Chem

2003; 278(3): 1910-4.

[9] Veldhoen M, Hocking RJ, Atkins CJ, Locksley RM, Stockinger

B. TGFbeta in the context of an inflammatory cytokine milieu

supports de novo differentiation of IL-17-producing T cells. Immunity

2006; 24(2): 179-89.

[10] Shen F, Gaffen SL. Structure-function relationships in the IL-17

receptor: implications for signal transduction and therapy. Cytokine

2008; 41(2): 92-104.

[11] Cargill M, Schrodi SJ, Chang M, Garcia VE, Brandon R, Callis

KP, et al. A large-scale genetic association study confirms IL12B

and leads to the identification of IL23R as psoriasis-risk genes.

Am J Hum Genet 2007; 80(2): 273-90.